为了宣传、繁荣红色文化,讲好红色故事,加强桓台县革命老区红色遗址遗迹资源宣传、保护、利用,发展红色旅游,传承红色基因,赓续红色血脉,根据淄博市革命老区建设促进会工作部署,桓台县革命老区建设促进会推出了不能忘记的地方——桓台县红色遗址遗迹旅游地。

桓台县革命烈士陵园,位于桓台县城东北三公里处,始建于1968年,占地10875平方米。东临县制革厂,西靠张北路,安葬革命烈士155名,其中无名烈士49名。这些烈士都是华野后方医院,驻马家庄康复医院的伤残战士,治疗无效而牺牲的。主要建筑物有门坊、办公室、烈士骨灰堂、烈士墓群、烈士纪念馆等。

陵园座北朝南,环境优雅,庄严肃穆,雄伟壮观。中西合璧的大门中上方有名家书写的“烈士陵园”四个镶金大字。门两侧呈扇形,墙面镶嵌红色理石,雕刻着毛泽东手书“为有牺牲多壮志”、“敢教日月换新天”十四个大字。陵园东西两厢分布着办公室、接待室。陵园景区内有两个人工湖、九曲桥、“日月亭”。纪念馆前矗立着展现抗日战争和解放战争场景的两组巨形青铜人物雕像。新改造布展的纪念馆,采用声、光、电高科技展示手段,陈列着数十位著名烈士事迹、照片、实物和抗日战争、解放战争时期发生在桓台的主要战斗介绍等。纪念馆外墙新增展现抗日战争、解放战争、抗美援朝、边境自卫反击战的巨型浮雕。悼念广场立有“人民英雄永垂不朽”红底金字纪念卧碑,背面镌刻着为民族独立和人民解放、国家富强和人民幸福而献身的977位烈士英名。墓区内新建无名烈士墓和革命烈士碑塔,213座红色大理石烈士墓碑卧于松柏之中,供人们凭吊瞻仰。桓台县革命烈士陵园作为市级爱国主义教育基地和重点烈士纪念建筑物保护单位,在褒扬烈士,教育后人,开发红色资源,传播先进文化方面发挥着重要作用。

1989年桓台县革命烈士陵园被列为市级重点烈士纪念建筑物保护单位。2006年,县政府拨专款48万元,整修道路和悼念广场。2009年春始,历时一年半时间,对陵园进行全面提升改造,形成集教育、纪念为一体的园林式教育基地。

桓台革命烈士陵园远眺

桓台革命烈士陵园远眺

桓台革命烈士陵园纪念馆正门

桓台革命烈士陵园纪念馆正门

桓台革命烈士陵园内浮雕

桓台革命烈士陵园——烈士事迹展厅

桓台革命烈士陵园墓碑区一角

桓台革命烈士陵园墓碑区一角

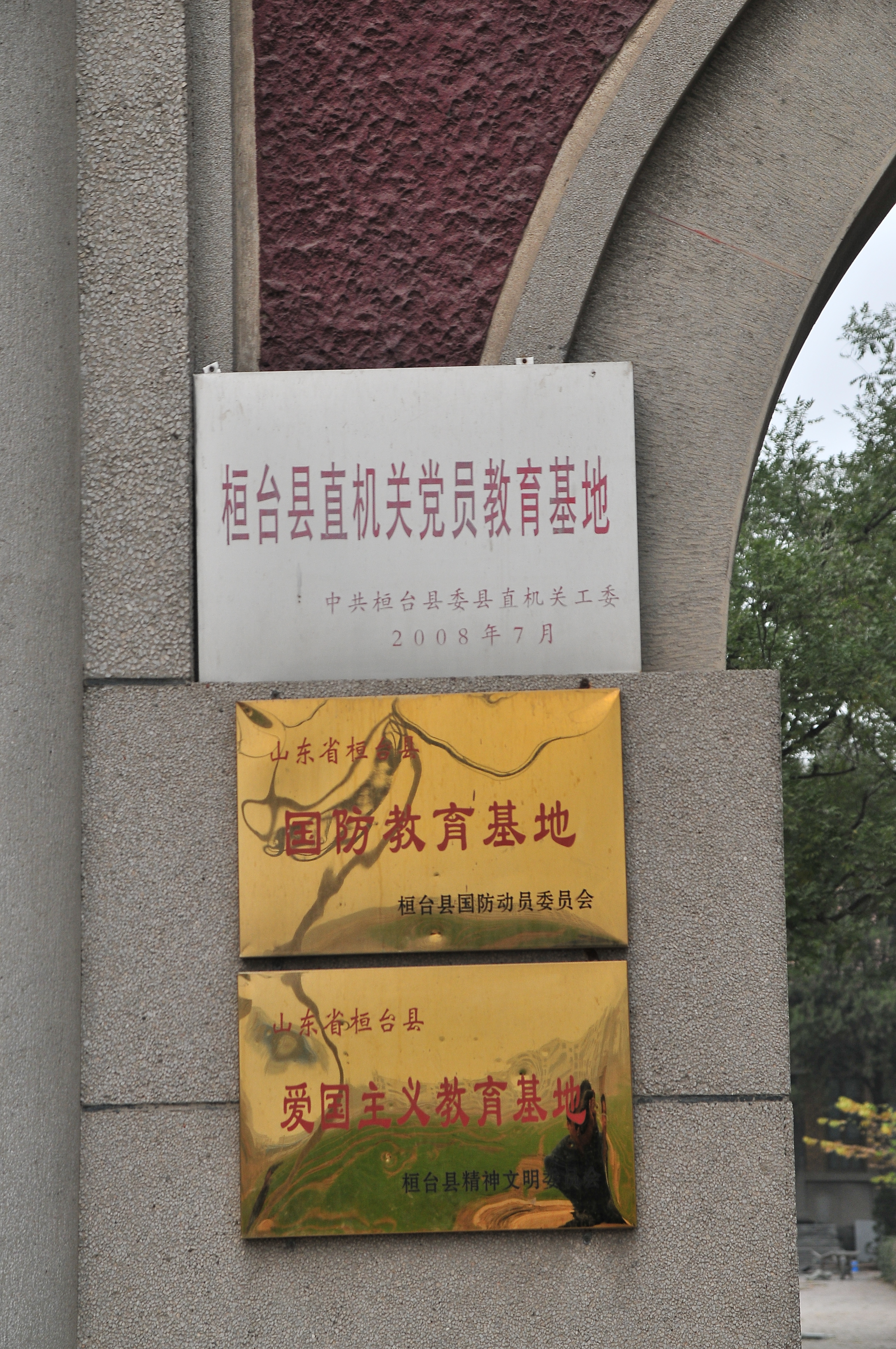

桓台县“党员教育基地、国防教育基地、爱国主义教育基地”匾

“市级重点烈士纪念建筑物保护单位”纪念碑

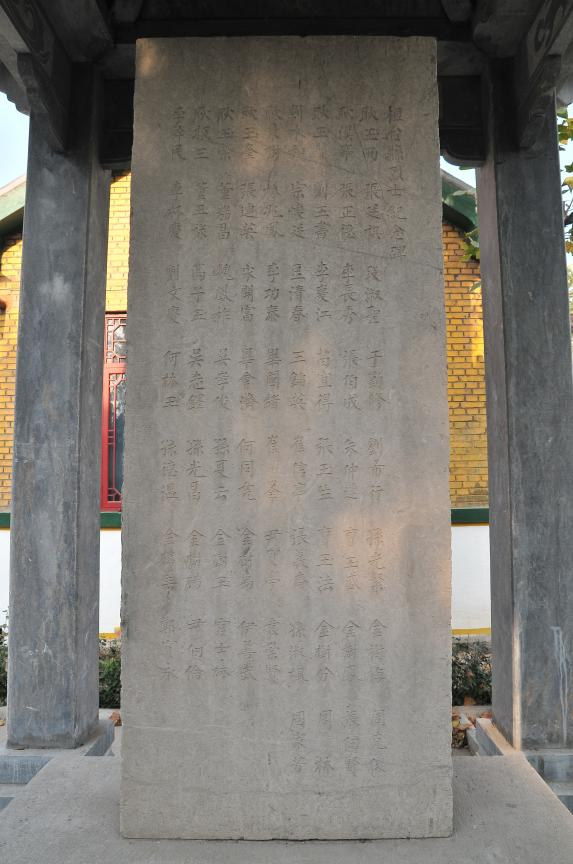

“英名录”纪念碑

“英名录”纪念碑

桓台县云涛革命烈士纪念馆位于桓台县城内。

1946年,桓台县委、县政府为纪念桓台县为革命牺牲的烈士,决定在云涛建烈士纪念塔。副县长张精忠组建了建筑办公室,募捐“北海币”近亿元,招聘能工巧匠30多名。选用四宝山之石制成烈士英名录碑二块:一高175公分,宽76公分;一高176公分,宽69公分,两碑共锈刻着125位烈士的姓名。烈士颂碑一座,高174公分,宽75公分,上面镌刻着渤海第三分区政委李曼村为烈士撰写的四字碑文。碑文是:

乌河清清,铁山巍巍。烈士烈士,如山如水。日寇乱华,家乡垂危。守土抗战,匹夫有责。揭竿而起,振臂相随。找共产党,跟毛主席。放下锄头,拿起武器。无分操场,山川野地。无分课堂,枪林弹雨。栉风沐露,卧薪吞穗。民供给养,敌供武器。一战奋发,再战怯敌。百战千战,知己知彼。无攻不克,无坚不摧。寇兵老羞,施展毒计,分割封锁,清剿蚕食。奸淫烧杀,年无虚日。有井水处,无所不至。王逆金生,丧心投敌。认贼作父,引狼入室。南攻北夹,夜袭昼击。痛我烈士,前仆后继。有出远征,有在坚持。洒血泰岳,新莱博淄。埋骨渤海,广博垦利。白发依闾,新婚望夫。苦熬八年,一旦胜利。群众翻身,有穿有吃。当思来处,功在烈士。追源报本,来自人民。生产战斗,属于人民。肝脑涂地,为了人民。呜呼痛哉!优秀子孙。永垂不朽,勒诸贞珉。

三碑均有35公分高的刻花石座。接近竖碑竣工时,1946年8月间,国民党顽八军进犯索镇,烈士碑被破坏。1948年2月,这些建筑物又被还乡团砸毁。建国后,1965年,桓台县委、县政府组织工匠经过清理,建起一座高15米方形纪念碑,上有尖顶鳞次栉比的伸檐,下有6层8棱底座,正面设13级台阶。纪念碑正面镌刻着当时县委书记刘林祥写的“革命烈士永垂不朽”8个大字。1977年春,竖起了原刻制好的两座英名录碑,一座颂碑。桓台一中团支部带领学生植松柏301棵。1978年建立起东西两头带套间的三间大厅的纪念堂,并绕埠砌上护埠石墙。纪念堂内展示着烈士的英名和事迹。

2010年,按照“全面提升改造,打造一流教育基地”的要求,投资80万元,对云涛烈士纪念馆进行整修改造。新增纪念碑护栏、纪念碑底座浮雕、解放桓城壁画、人物雕塑、大理石地面、绕埠大理石护栏、烈士塑像等。云涛革命烈士纪念馆,每年接待各级领导、社会各界群众2万余人来这里缅怀先烈,进行革命传统教育。

桓台县云涛革命烈士纪念馆

桓台县云涛革命烈士纪念馆——烈士颂碑

桓台县云涛革命烈士纪念馆——雕塑

桓台县云涛革命烈士纪念馆——雕塑

桓台县云涛革命烈士纪念馆内烈士展厅

桓台县云涛革命烈士纪念馆——纪念碑

桓台县云涛革命烈士纪念馆远眺

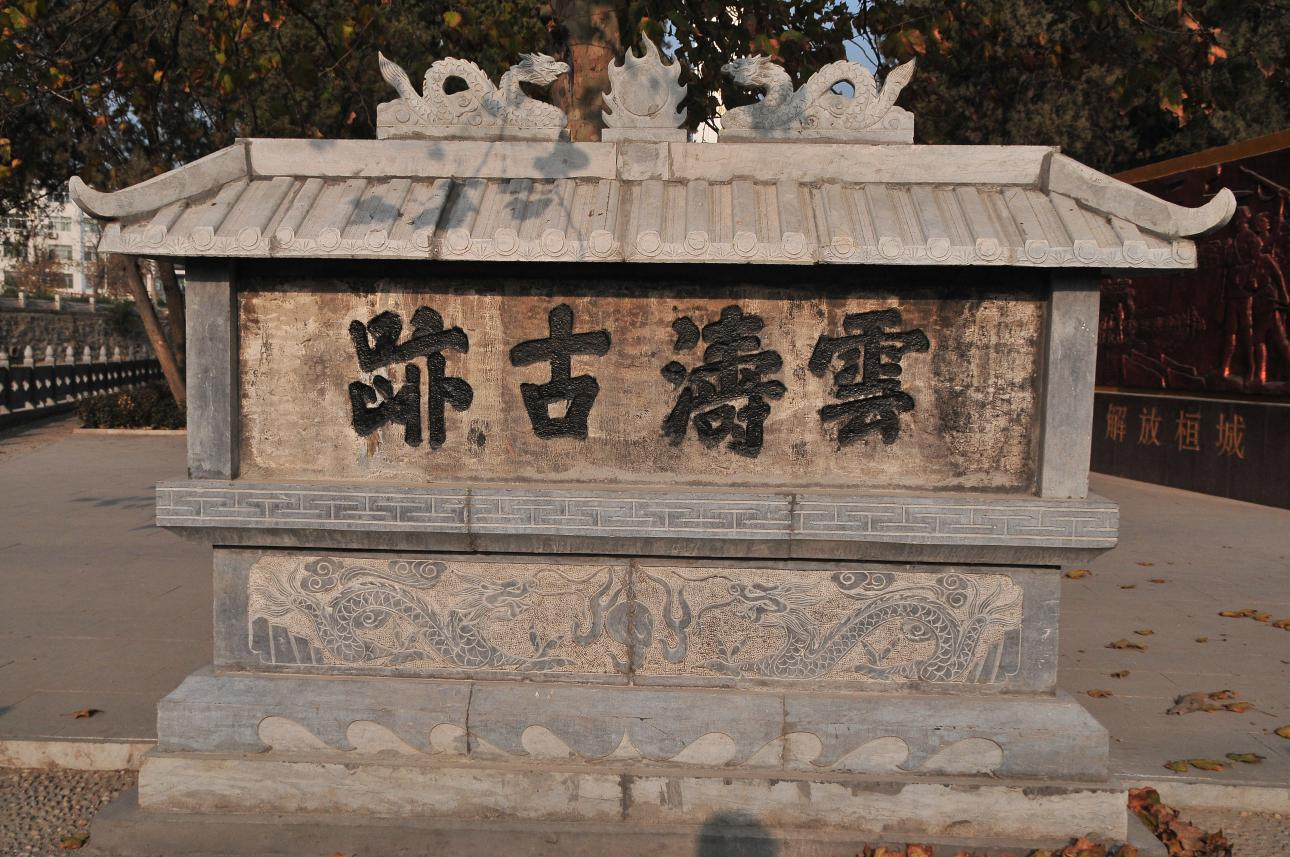

桓台县云涛革命烈士纪念馆——云涛古迹

桓台县云涛革命烈士纪念馆——烈士碑文

马耀南牺牲地位于桓台县田庄镇大寨村中心位置。

1939年6月6日,刘家井子战斗之后,八路军山东纵队第三支队整顿了部队,进驻李家套一带,周村据点的日军,经常乘汽车到焦桥据点活动。三支队司令员马耀南、副司令杨国夫命七团派人在苑城前公路上埋设地雷,炸翻了日军一辆汽车,其余日军调转车头,仓皇逃回周村。1939年7月22日拂晓,马耀南和杨国夫带领七团和特务营五百余人,开进桓台县牛旺庄,司令部机关驻谦吉堂(现在牛旺学校前院),其余驻群众家,也有在街头、墙根休息乘凉的。司令部计划,稍待休息后,挥师东进临淄,与李人凤率领的十团汇合作战。但部队移防牛旺庄的消息被日军探知。他们四处网罗势力,纠集了高苑、桓城、唐山、索镇、张店、周村据点的日军向牛旺庄进犯。下午二时许,牛旺庄农民牛家干,去田庄给一伤病员买面条时,发现敌情,便急告岗哨,当即鸣枪报警,此时日军以十倍的兵力,从庄西北、西南、南部向我阵地扑来,在敌众我寡的严重局势下,马耀南、杨国夫命令部队奋起还击,战斗打到三点多,牛旺庄我军一部顺牛旺庄大道沟向北突围,伤亡二十人。马耀南和杨国夫商议决定,部队全部撤出牛旺庄,杨国夫让马耀南率司令部机关向东北方向撤,杨国夫断后掩护。马耀南带领孙经海(秘书)吉泽勇臧(日本籍人)等机关部分人员,朝牛旺庄东南奔去,正当马耀南进入大寨村,继续向东急驰时,不料遇到埋伏在村东头敌人机关枪的扫射,一串子弹打进了马耀南的胸膛,马耀南为中华民族的解放事业,献出了自己的生命,时年37岁。为掩护马耀南,杨国夫率部队冲进大寨村,同敌人展开了巷战,由于敌我力量悬殊,杨国夫指挥部队,边打边往村北退,经一段时间搏斗,终于退到锦秋湖芦苇荡中。战斗结束后,部队怀着无限的悲痛,转移了马耀南的遗体。鉴于当时环境险恶,封锁消息,直到1943年7月,中共清河区党委、清河军区,在永安镇隆重集会悼念马耀南及其死难的烈士。

目前,马耀南牺牲地旧房已拆,在原址已建新房。

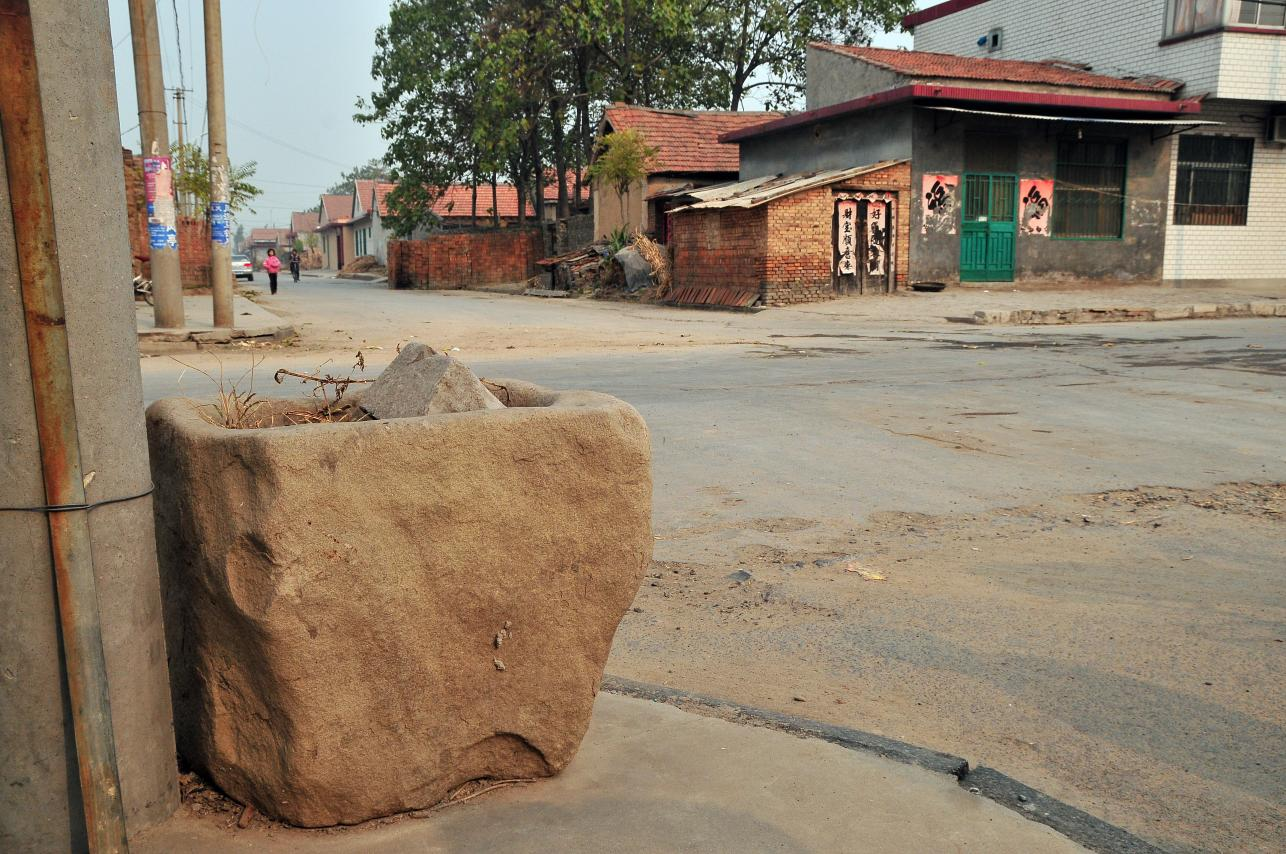

马耀南牺牲地址旧貌

马耀南牺牲地近照

马耀南牺牲地远照

马耀南牺牲处的“椿米臼”

附:马耀南简介

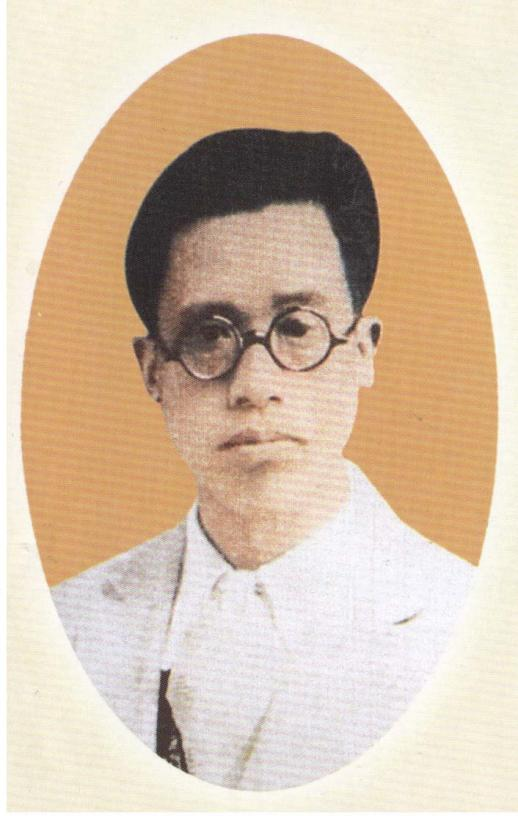

马耀南烈士遗像

马耀南(1902.07-1939.07)原名马方晟,山东省长山县(现淄博市周村区)北旺庄人。1924年考入天津北洋大学攻读机械工程学,1930年,他以优异的成绩毕业,获得学士学位。

辛庄保卫战遗址位于桓台县西北部的马桥镇辛庄小区。

1945年夏天,我军为彻底打垮盘踞在马桥地区的日军全面解放桓台人民,杨国夫、徐文轩两部此时均已在辛庄集结待命,决定以辛庄为基础,将周围陶唐口、张官庄(当时属桓台地)北营等日军据点全部打掉。同时,日军也看准了辛庄这一重要战略位置,也适时调兵遣将,首先是调张店的一个日军中队,二十四旅两个营,准备一举夺取辛庄,然后解其他据点被围之急。5月的一天,战斗打响后,杨国夫、徐文轩各命其部,从四面出击,包抄来犯之敌。当时,杨国夫调来炮兵部队,邹长县大队和冯马民兵也赶到战斗现场,日军处于我军重重包围之中。战斗异常激烈,激战中,日军的机枪阵地被我炮弹击中,正副射手被炸死,机枪被炸碎,日军见战势不炒,急忙从张店调出两架飞机在辛庄上空来回扫射,战斗中,当敌人发现我军的两匹战马在辛庄与张官庄之间来回进行联系时,即命飞机紧跟着战马扫射,经过几个回合的激战,不仅没有破坏两匹战马与通讯员来回联系,就连我军伤亡也很少,且战斗气势越来越旺,敌人见势不妙,随机落荒而逃,飞机也随之撤出战斗。辛庄保卫战的全面胜利,不仅打出了我军军威,更是大长了桓台人民抗战必胜的信念,同时也保卫了辛庄人民的生命和财产,并且为拔掉周围日军据点起到决定的因素。

辛庄保卫战遗址——砖窑和指挥部所在地已于2009年被辛庄村委砌砖加以保护,成为对后人进行革命传统教育的重要基地。

辛庄保卫战——砖窑遗址远景

辛庄保卫战——砖窑遗址近景

长桓临益四县边区抗日青年干校旧址位于桓台县果里镇东付村小学校北屋。

1937年底,黑铁山抗日武装起义后,长、桓、临、益四县边区抗日热情不断高涨。为了培养和训练骨干力量,更好地适应和发展农村抗日武装的大好形势,1938年11月下旬,长、桓、临、益四边县委举办了“长桓临益四县边区抗日青年干校”,校舍选在桓台县候庄乡东付村小学校的北屋里。各地有知识的青年150人前去报名应考,通过择优选拔录取60人,年龄均在15岁至20岁之间。1938年12月底,干校正式开学。主要组织者有孙铁民(县委书记)、李铁锋(九区行政委员会主席)、马兢生(县委组织部长)、邢淑君(特委宣传部长)、邢涛等人。上课的教师有孙铁民、马兢生、邢淑君、邢涛。学习的课程以政治课为主,有毛主席的《论持久战》、《论新阶段》,还有《游击战术》、《汉语拼音》、《阿拉伯文》等。青年干校原定学习一个月,由于日军的“扫荡”被迫匆匆结束。1939年1月21日早晨,学生到操场作早操,日军从东、南、西三面发起了进攻。西寨门外响起了激烈的枪声。在这突变的情况下,孙铁民、马兢生、邢淑君等率领大部分学生沿乌河向东撤退,刚一出村,一阵密集的子弹向他们射来,他们马上卧倒隐蔽在乌河堤岸的后面。在这紧急关头,驻玉皇阁村的二十四旅(当时为我方友军)对日军进行了阻击,掩护学生撤退。日军一时受阻,一部分学生在马兢生带领下凫水过乌河北撤,一部分学生在孙铁民带领下继续沿乌河往东撤退到东沙河村时,驻蒋家庄的三支队杨国夫副司令员带队伍对日军进行了阻击,掩护学生安全转移。由于环境恶化,干校提前结束。抗日青年干校虽然办学时间短,但在长桓地区的革命斗争历史中,仍然有着深远的影响。这些热血青年到四县边区的广大农村以后,成为农村抗日的中坚和积极分子,对于宣传、鼓动、组织抗日活动起了很大的作用,有些还在艰苦的环境中磨练自己,光荣地加入了中国共产党,成为党的好干部,为革命做出了较大的贡献。

长桓临益四县边区抗日青年干校旧址现经旧村改造后,旧址中的平房已拆,被夷为平地。

长桓临益四县边区抗日青年干校旧址

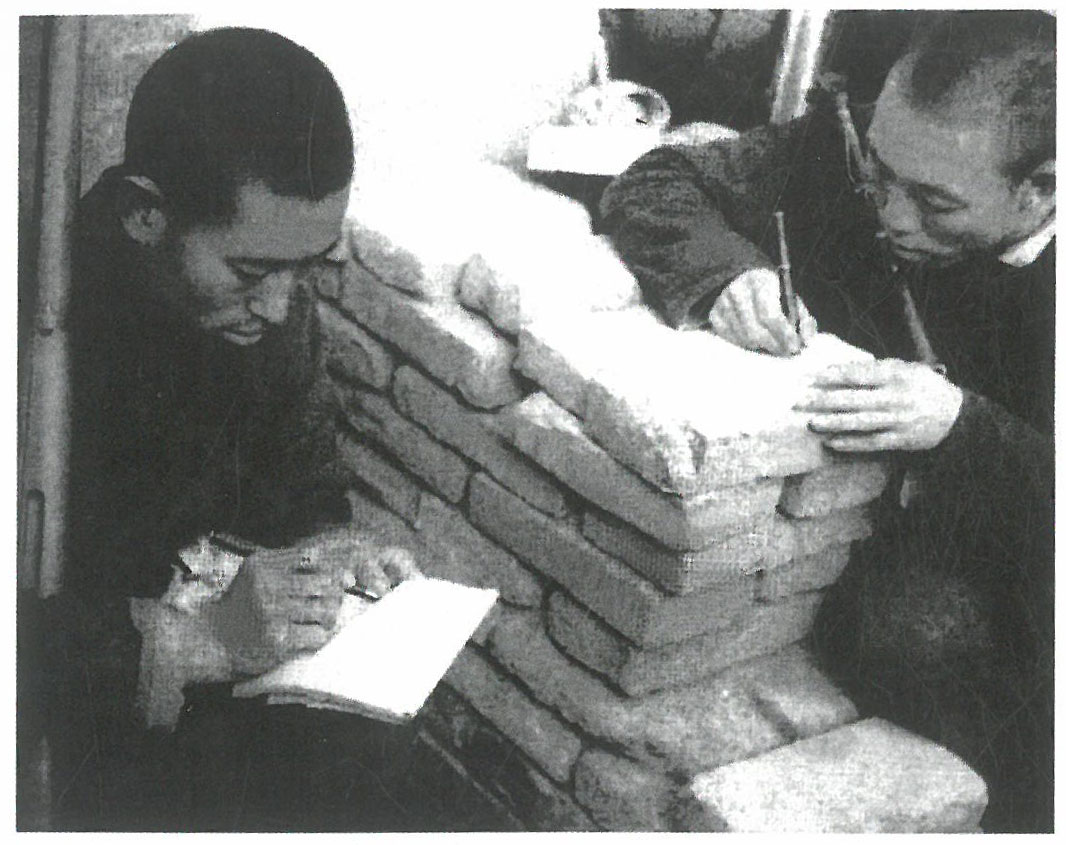

学员们在上文化课

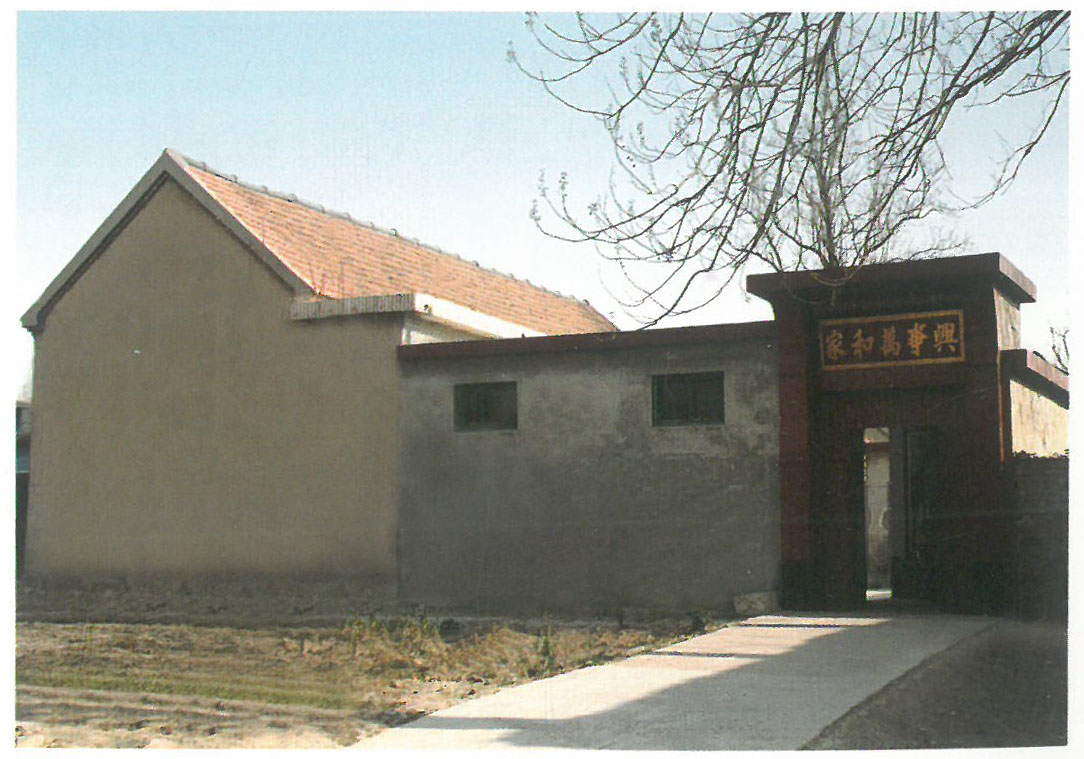

长桓临益四县边区抗日青年干校旧址现貌

龙王庄战斗遗址位于桓台县果里镇龙王村东北。

1938年农历9月中旬,山东抗日游击第三支队、第四支队、第八支队在长山焦桥消灭国民党顽军1000余人之后,撤到抗日根据地桓台县龙王庄一带休整,并召开了祝捷大会。这一情况被驻张店的日军通过密探得知。1938年农历9月18日,驻张店日军近千人,配以飞机、骑兵,合围奔袭八路军驻地龙王庄。在八路军四支队司令员廖容标指挥下,虽全军胜利突围,毙伤日军50余人,但八路军八支队的一个排40余人增援受围,在龙王庄东南与日军激战半日,壮烈牺牲。

龙王庄战斗遗址,经过多年风吹日晒,现在变成河沟。

龙王庄战斗遗址全景

龙王庄战斗遗址一角

龙王庄战斗遗址现貌

“雪花桥”伏击战遗址位于桓台县古城村与薛庙村大寨沟之间。

1939年8月,中共党员刘冲、张明远发起成立了“中国国民党抗敌自卫军鲁北支队锄奸团”。张明远任团长,刘冲任政委。锄奸团主要活动在姜坊、边坊、前毕、后毕庄一带。这一组织,名义上受国民党抗敌同志协会领导,实则受共产党领导。1939年11月的一天,锄奸团在边坊村得到情报,第二天驻石桥的一小队日军,途经薛庙村西北边“雪花桥”进大圩子去唐山据点。锄奸团立即决定由副团长张玉生率23名战士前往“雪花桥”埋伏。上午10点钟左右,一小队日军身背大枪,各骑一轮自行车,由南向北进入了“雪花桥”伏击圈。副团长张玉生一声令下,埋伏在雪花桥北面的战士、东西两面圩子墙上战士同时开火。三面齐发,手榴弹、冲锋枪、排枪的巨大威力使敌人晕头转向,当即就有7名日军被击毙,其余也来不及抵抗纷纷弃枪丢车,各自逃命。“雪花桥”伏击战总共不到半小时,共缴获日军大盖枪13支,自行车13辆,子弹79发,手榴弹21个,击毙日军7名,而我军无一伤亡,锄奸团小分队得到上级领导嘉奖。

“雪花桥”伏击战遗址中的大桥建于70年代,牢固耐用。黄河水由大寨沟引入桓台,河水清澈。

“雪花桥”伏击战近景

“雪花桥”伏击战近景

“雪花桥”伏击战远景

“雪花桥”伏击战远景

《群众报》遗址位于桓台县果里镇东沙村西。

1939年,抗日斗争形势迅猛发展。中共清河特委为了宣传党的方针政策,发展大好形势,以教育人民鼓舞士气,夺取抗战的最后胜利,在特委书记景晓村的倡导下,8月1日,中共清河特委机关报《群众报》在东沙村创刊。主要办报的负责人景晓村、张枫之、亓人和刘洪轩。张枫之负责编辑,亓人和刘洪轩负责收集消息,刻钢板和印刷。特委书记景晓村撰写了第一期的发刊词,主要内容是时事新闻。新闻来源是靠收听苏联伯力电台的消息。当时条件很差,没有电台,唯一的收听工具是从大围子里买的一台旧收音机。该报八开纸,油印版,不定期,内容比较单调,后改为石印版,内容比较丰富。每期报约印四、五百份。发放范围是特委所属各县、如邹平、长桓、东四边,还有博兴等地。《群众报》始终与人民群众密切联系,唤醒和教育人民支持伟大的抗日战争。它号召群众备战、藏粮、埋地雷,使日军“扫荡”多次失败。张店日军团司令部参谋三浦梧楼曾依照《群众报》的样式出版了伪《群众报》,企图鱼目混珠、欺骗群众,破坏《群众报》威信。对此,《群众报》曾于1943年1月12日发表声明,揭露敌人的破坏阴谋。群众不但未有上当受骗,相反,在中共清河特委《群众报》的号召下,不断狠狠地打击敌人,使敌人寸步难行。《群众报》起到了唤醒人民、团结人民,打击敌人、消灭敌人的作用。敌人阴谋破产后,曾出动兵力“扫荡”报社驻地。报社30多人被捕,5人牺牲,其他同志撤离驻地,继续进行战斗,第二天就出版了《群众快讯》,后又出版了石印版《群众报》。该报出到505期,就与《冀鲁日报》合并,改为《渤海日报》。

《群众报》地址远照旧貌

《群众报》地址近照旧貌

《群众报》地址现貌

(桓台融媒记者 王正伟 报道)

打开“i桓台”看评论